筋肉のしくみ

身体はたくさんの筋肉で覆われています。学校の理科教室にある人体図模型を思い出してみてください。筋肉は体を覆いそれぞれの筋肉が役割もって働いています。

筋肉の働きについて説明しましょう。

- 体を動かす

筋肉が、伸びたり縮んだりすることで関節を曲げたり伸ばす作用が働き、体を動かすことができます。 - 熱をつくる

人は生きていくために一定の"熱"を作りだす必要があります。その熱は筋肉や内臓からも作り出されます。 - 血液を心臓へ送る(筋ポンプといわれる働き)

心臓から送り出された血液は、筋肉の動きで心臓へ送り返されます。 - 体温調整する

運動をして発生した熱を体外へ放出します。寒い時には、体が震えることで熱を作り出し、筋肉が収縮して熱を体内に閉じ込めます。 - 骨や関節を守る

歩いたり、走ったりした際に衝撃を吸収して、骨や関節を守る働きをします。

筋肉の性質について

どの筋肉も「筋線維」と呼ばれる細胞が沢山集まってできています。

筋肉は、分裂して増えることはありません。筋肉は塊で存在します。

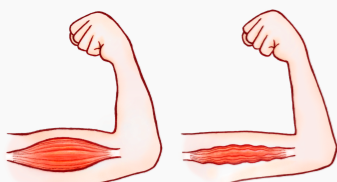

筋肉に負荷がかかると「筋線維」は傷つき、その周りにある細胞が増殖をはじめます。

傷ついた細胞は「筋線維」をタンパク質などで補修をするため「筋線維」は太くなります。これを繰り返すことで筋肉が大きくなります。

これを、「筋線維の変性・壊死を繰り返してしている」といいます。

筋肉は「筋線維の変性・壊死を繰り返してしている」ため、病気があっても、まったく再生しないわけではありません。

しかし、病気の場合は、壊れていく速度が異様に早いため、筋肉が委縮する、筋力が弱くなるなどにより関節の柔軟性も悪くなります。

筋肉の構造

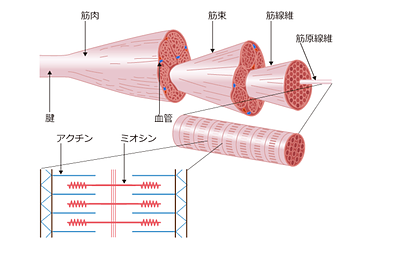

骨格筋の断面を見ると、筋肉はいくつかの束から構成されているのがわかります。この束を「筋束」といいます。

「筋束」は、数十から数百本の筋線維が束になっています。

さらに筋線維の中には数多くの「筋原線維」があります。

「筋原線維」は、筋肉の収縮に働きます。

筋肉が収縮するしくみ

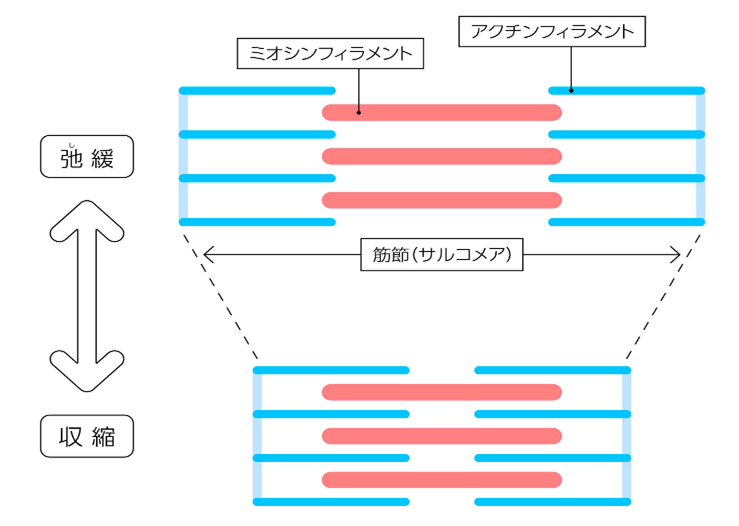

筋肉を収縮させるのは、筋線維の中に存在する「筋原線維」です。

太い線維は主に「ミオシンフィラメント」細い線維は主に「アクチンフィラメント」といいどちらもタンパク質から出来ています。

2種類の太い線維と細い線維の重なりよって収縮します。

規則正しく交互に並んだ構造をしています。

筋肉を収縮させる信号が届くと2つの筋原線維「ミオシンフィラメント」の間を「アクチンフィラメント」がスライドする仕組みになっています。その結果、筋原線維全体が短くなり、筋肉の収縮が起こります。

このように、骨格筋を自由自在に収縮させて動かすことで、私たちは歩いたり、物を持ち上げたりすることが出来ます。

DMDの場合も筋トレで筋肉量を維持できますかと質問があります。

DMDの進行を遅らせ、関節が硬くなるのを防ぐためのリハビリテーションや適度な運動は大切ですが、一般的に考えられているような筋力アップを目的とした激しいトレーニングは推奨されません。